- 手机:138 0000 0000

- 传真:+86-123-4567

- 全国服务热线:400-123-4567

城市产业用地的“加减乘除”

前滩综研专报与简报研究室梳理

编者按:随着城市的不断发展,产业用地的供需矛盾越发明显,全球多地纷纷出台保障产业用地供给的针对性政策。前滩综研专报与简报研究室通过梳理主要国家、城市、园区的相关政策发现,实施积极的土地利用政策,为土地开发企业减“负”、提供便利,推动不同业态的协同、融合发展,坚持精准化土地管理原则等成为保障产业用地供给,优化产业用地开发模式的主要措施。现选取具有代表性的新加坡、伦敦、东纽约工业商务区的产业用地政策及举措介绍如下:

当前,全球制造业新一轮变革方兴未艾,多业态融合趋势持续深化。制造业高技术、高附加值、轻量化、绿色低碳渐成主流,更成为城市参与全球竞争的重要一环。作为制造业发展的先决条件,如何保障产业用地的供给,如何优化产业用地的开发模式,各国、各大城市乃至各商务区都在不断探索积累经验。

一、新加坡:

弹性的产业用地政策

图1 新加坡滨海湾

制造业始终是新加坡经济发展的重要引擎。自20世纪70年代至今,制造业增加值占新加坡GDP的比重几乎从未低于20%,在高峰时甚至超过25%。面对国土面积狭小、产业用地紧张的现实制约,新加坡政府尤为重视土地资源的科学规划和高效利用,确立了“由增量用地向产业增值转变”的指导思想,不断提升产业用地的弹性和单位贡献率。

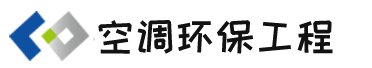

图2 新加坡产业用地基本布局(来源:新加坡2019年总体规划)

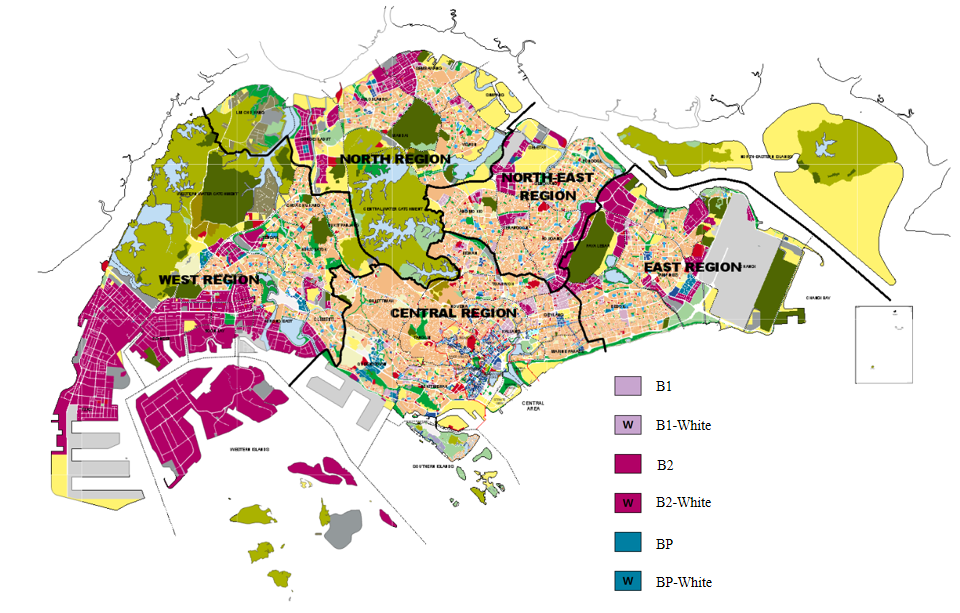

01规划明确、职责清晰

新加坡构建了完善的土地管理机制,各部门各司其职,权责明晰。其中,市区重建局(URA)负责概念规划(concept plan)和总体规划(master plan)。概念规划每10年核查更新一次,对未来40—50年的土地利用进行总体展望;总体规划每5年重新修订,对未来10—15年的法定土地使用方案进行指导。

土地管理职能主要由土地管理局(SLA)承担,通过定期实施制造业用地出让计划(IGLS),有序组织产业项目的开发建设。SLA将土地用途划分为居住、产业、城市综合发展三大类,分别授权三个法定机构代为行使土地管理权。其中,裕廊集团(JTC)主要负责产业用地的一级开发、土地使用权出让等工作。

图3 新加坡产业用地规划及管理体系(前滩综研梳理)

02土地供应灵活多样

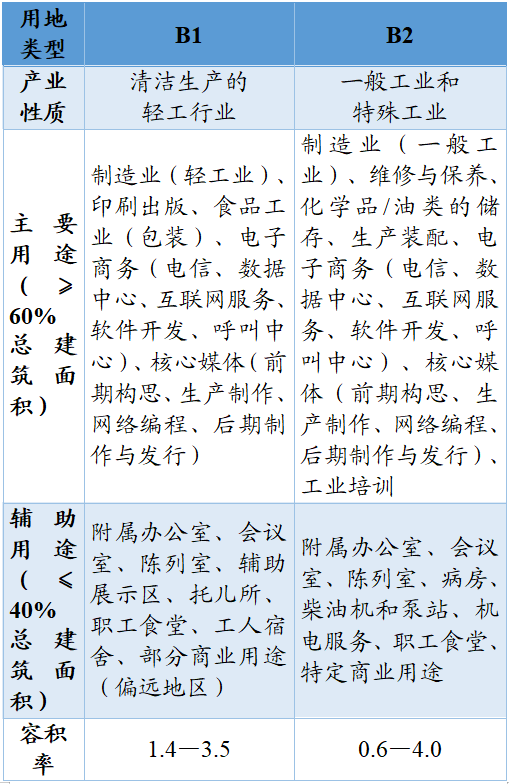

新加坡的产业用地类型主要包括:制造业用地一类与二类(B1、B2)(与我国的M1类制造业用地和M2类制造业用地类似),以及商务园区(Business Park,以下简称BP)(类似于上海C65用地、深圳M0用地)。根据用地指导细则,B1主要用于清洁生产的轻工行业,对周边环境的干扰半径≤50米;B2则适用于一般制造业和特殊制造业,对周边环境的干扰半径则>50米。B1、B2类用地的最小单元面积均为150㎡。

为激励占地面积大、容积率低的制造和物流企业提高土地使用效率,新加坡经济发展局(EDB)推出土地集约化津贴(The Land Intensification Allowance,简称LIA),针对符合标准的建筑物或构建物,对其施工、改建、扩建的合理资本支出,为企业提供25%的一次性免税额度,及之后每年5%的免税额度。

表1 新加坡B1、B2类产业用地基本情况(来源:新加坡市区重建局)

考虑到生物医药、电子信息、通信传媒、环保洁净科技等新兴产业,对建设用地及交通配套设施的需求变化,新加坡早在1991版概念规划中就提出“BP类用地”概念,统筹“研发+无污染制造+商务办公”三种功能,为高科技、高附加值和知识密集型活动提供“TECHNOLOGY CORRIDORS(科技走廊)”。

BP类用地一般规定最小场地面积为5万平方米,其中至少60%的空间为制造业用途,容积率为1.2—10.0。该理念的最大亮点在于创造“公园式的产业空间”,园区自然环境优越、靠近轨交站点,可与居住区毗邻,对青年科技人才具有较强吸引力。

同时,上述三类产业用地内均可规划一定比例的“白类”用地(居住、商业、办公、酒店、酒店式公寓、休闲俱乐部、协会组织、会展中心和娱乐设施),满足地块在未来产业结构转型升级时的需求,提供更弹性的建设发展空间。?

图4 裕廊“白类”用地(来源:新加坡2019年总体规划)

03产业用地?全周期弹性管理

作为新加坡产业地产的主要操盘手,裕廊集团管理着80%以上的制造业用地,拥有超过6800公顷的制造业空间和开发项目,包括裕廊岛、纬壹科技城、裕廊创新区和榜鹅数码园等。集团虽然采取企业化运作,但利润并非最主要的考核指标;保持新加坡产业空间价格和供给的长期稳定,为经济转型升级提供相匹配的产业环境才是该集团的核心任务。通过坚持“奖罚结合、宽严相济”的管理原则,集团审慎推进企业准入、激励高效用地企业、淘汰限制落后产业。

裕廊集团产业用地政策的亮点包括:

——优化准入机制。针对制造业用地项目,裕廊集团会定期发布储备名单,并根据不同产业门类的地均产值,制定各类企业使用园区地块的准入指标,确保园区经济效益的最大化。土地租赁期一般为30年,期满后可续租30年。租金每隔几年进行一次调整,通过价格手段动态优化土地供给,推动产业升级。

——建立淘汰退出机制。以三年为周期,对土地用途、容积率、固定资产投资、工业总产值、税收等指标进行综合绩效评估。根据评估情况,清退不达标企业。同时实行差别化的租金政策:对鼓励类的产业项目,收取较低的租金;对限制类的产业项目,收取较高的租金。通过调高租金、终止续租等手段,加快淘汰与新加坡发展规划不相符的落后产能。

——管控土地用途。考虑到企业土地需求的客观变化,裕廊集团允许申请转变用地性质,但需对变更中发生的土地增值收益征收70%以上的发展税。同时为避免闲置浪费,允许企业转租不高于总建筑面积(GFA)30%的制造业用地,转租期最长为3年且不得超出地块原租赁到期日。

——执行“弹性”的用地标准。新加坡针对三类主要产业用地的容积率设定了非常宽松的标准,尽力满足不同市场主体的个性化需求,避免行政手段对容积率采取“一刀切”的方式。例如,重工业对建筑承重、建筑层高的要求较高,高科技企业热衷选择低密度、低容积率的研发空间,这些产业地块的容积率普遍都被允许设定在2.5以下。

二、伦敦:

为制造业用地“留空间”

图5 伦敦桥

制造业用地为伦敦提供了多样化的就业空间和创新创意孵化空间,并承担保障居民基本生活的部分功能。但过去20年间,伦敦制造业土地资源日趋紧缺,约23%的制造业用地转为了住宅、商业等其他用途,同时制造业用地空置率也从2001年的16%下降至2021年的4%。制造业用地价格同步上浮,未来5年内,伦敦制造业用地租金增幅预计将接近50%。

如果任由制造业用地缩减趋势持续,将影响伦敦经济的复原力和可持续性。对此,伦敦政府近期出台了相关政策,来保护制造业用地资源。

01实施“无净损失”(No net loss)机制

《2021伦敦规划》提出“加强工业用地保护”的要求,在该原则指导下,伦敦政府通过设立市级“战略工业区”(Strategic Industrial Locations)和区级“本地重要工业区”(Locally Significant Industrial Sites),来加强工业用地的“战略性保护”。通过推行“无净损失”(No net loss)机制,对用地变更中减少的工业用地数量予以弥补,来维持总量平衡。

02以“集约化”模式提高土地利用率

伦敦政府提出“集约化”(Intensification of industrial land use)的用地政策,包括改造工业用地建筑(添加地下室等)、叠层工业厂房(stacked industrial premises)等举措,来提高单位土地开发强度。

图6 伦敦市中心Maker Mile区,将制造业“嵌入”住宅和商业区内

03倡导混合用地开发

为强化制造业与服务业之间的联系,伦敦政府探索实施多业态同址经营办公(Co-location)、混合用地开发等模式,使住宅、商办功能和制造业生产活动有机结合,并出台了一系列奖补政策和制度,对于从事混合用地开发的企业提供专项支持。

04与周边城市加强联动、协同合作

与毗邻的英格兰大东南区(Wider South East)加强政府间合作,共同协调制造业用地政策。在英国国家基础设施委员会的统筹下,伦敦市和英格兰大东南区针对制造业用地的供给和开发,制定相应的补偿机制,强化英格兰大东南区制造业基础设施建设,释放当地制造业用地潜能,对伦敦市制造业用地的缩减进行弥补。

三、东纽约工业商务区:

打造城市制造业的样板区域

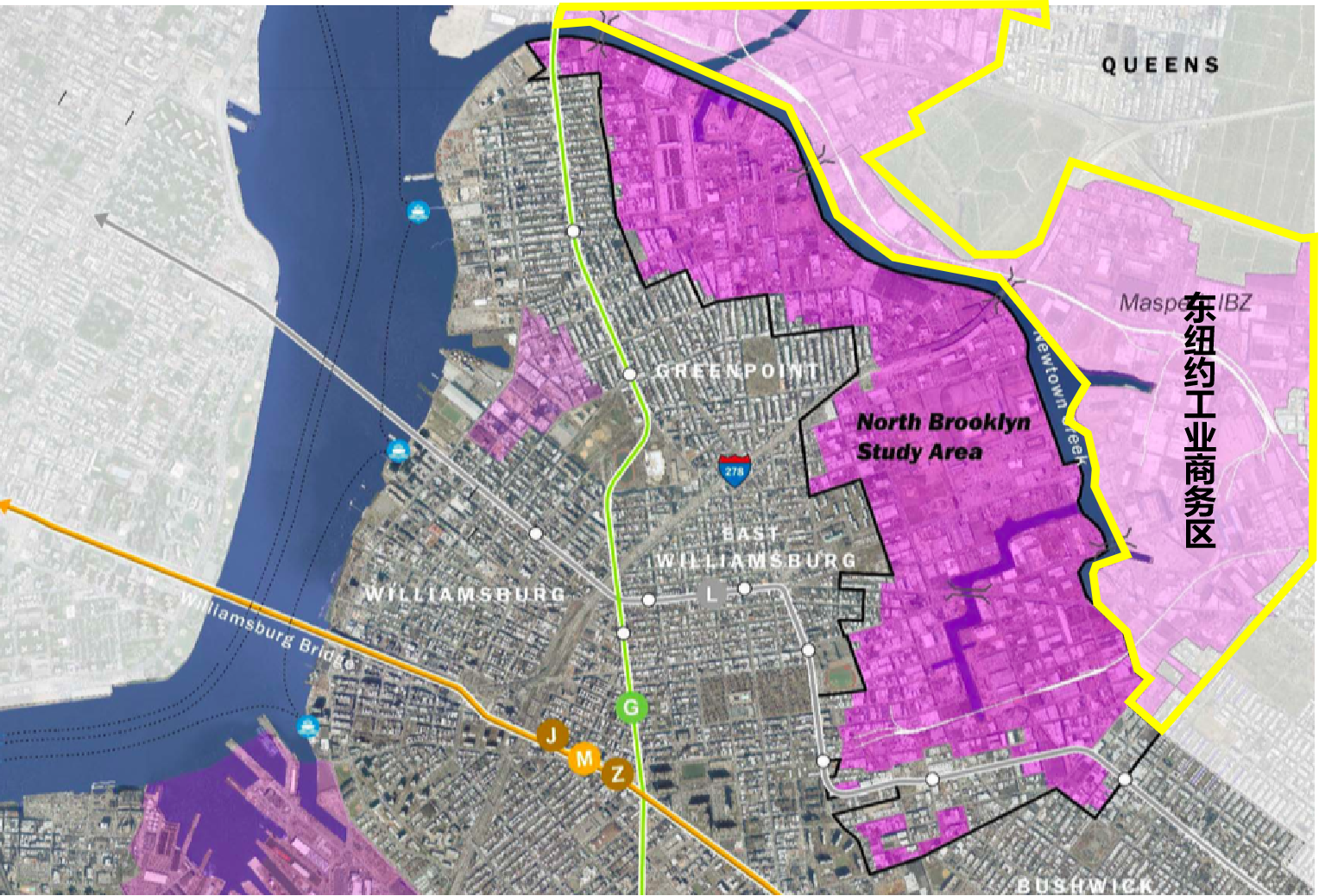

图7 纽约湾

东纽约工业商务区(The East New York Industrial Business Zone)位于布鲁克林区,虽然面积仅为42公顷,是纽约市倒数第二小的工业区,但已有长达百年的历史,是纽约最知名的传统工业区之一。近年来,针对该区域基础设施老化、居民陷入贫困的局面,纽约市实施了由20项具体措施组成的复兴计划,力图使该区域重新成为纽约东部地区发展的主要动力。该计划在用地方面的主要政策如下:

图8 东纽约工业商务区区位图(位于布鲁克林)

——突出制造业核心功能。计划除了在区域内导入多元业态外,还规划了一条横贯整个区域的零售走廊,服务范围可辐射至毗邻的住宅区。但计划同时强调,要控制发展某些与区域主导方向关系不大的商业项目(如旅游酒店、私人仓储等),确保制造业用地的数量。

——合理提高建筑密度。区域内原有建筑密度较低,主要适用于金属加工及相关物流业态需求。计划提出增建更多小尺度、多楼层的新型制造业空间,为现代都市制造业提供更为集约化的场址,同时也可增加单位土地的租金收入。

——将城市公共部门用地转化为制造业用地。工业区原有8个分散设置的地块供城市公共服务部门使用,总面积超过10万平方英尺。考虑到工业区新增地块有限,将由非营利性质的纽约市经济开发公司(NYCEDC)与上述公共部门协商迁离土地出让事宜,将原有地块改造为新的制造业发展空间。纽约市还将对迁入的制造业企业提供税收抵免的优惠。

——利用专项资金盘活区域闲置物业。纽约市工业发展基金设立于2016年,旨在为满足条件的新建或改建制造业用地项目提供资金支持,资助形式包括:对非营利性开发商提供捐赠,对营利及非营利性开发商提供低息贷款并对其已有贷款进行担保,协调贷款展期等。

——对闲置重点建筑进行改造。典型案例是区内长岛铁路变电站的新生:这座服役近百年的工业建筑早已闲置多年,新计划将原有地块的一部分用于变电站基础设施升级外,并将主要地块改造成一个具有复合型业态的“社区微中心”,统筹布局轻工业制造、零售商贸、办公孵化器、劳动力培训中心等功能。

——优化道路交通设施。区域内的许多道路已难以满足制造业发展的需求,特别是大型卡车进入区域内部“阻碍重重”。为此,计划实施“大西洋大道”走廊工程,通过重建供卡车通行的货运干道、增设接入周边货运交通网的联络线、优化设置左右转车道等举措,保障交通安全,提高区域内交通微循环效率。同时还将考虑利用区域北侧长岛铁路系统,加大客货运输容量。

四、结语

纵观这些国家或城市的产业用地政策,可归纳出以下特点:

——“加”:实施积极的土地利用政策,实现用地规模和效率的“双增长”。以伦敦为例,一方面推动“无净损失”机制,对于城市更新中减少的产业用地予以动态弥补,并与毗邻地区共同探索产业用地跨区域补偿机制,保障产业用地的总量均衡;另一方面提出“集约化”的理念,通过鼓励制造业建筑“上天入地”(增建地下室、发展叠层厂房),增加单位土地的开发强度和产出效能。

——“减”:为国有土地开发企业“减”负,为市场主体提供便利。以新加坡为例,通过降租金、免税金、发布项目准入细则、避免行政手段“一刀切”等方式,降低了企业的土地使用成本,简化了特定企业调整土地利用形态、开发标准的办理流程,便于市场主体投资展业。同时,减少对国有企业土地开发利润的硬性考核,使其能有效执行“保障产业空间价格和供给长期稳定”这一核心任务。

——“乘”:推动制造业与其他业态“协同、融合”发展。无论纽约、伦敦还是新加坡,都强调在新型工业区内推动制造、商贸、居住、城市公共服务等功能的混合布局,构建更为复合、多元的“制造+研发+办公”的新业态体系;使工业区由“为机器服务”转为“为人服务”,助推工业区集聚更丰富的高端要素,实现“生产效益倍增”与“城市活力迸发”的双赢。

——“除”:坚持“分层、分类”的精准化土地管理原则。针对土地全生命周期管理的不同阶段,多部门各司其职、各有侧重。例如,新加坡市区重建局、土地管理局、裕廊集团等机构分别承担编制用地规划、制定出让计划、开展具体运营等职责。针对企业制定多层次的监管标准和奖惩规则,实现“优秀企业与优质土地”的有效匹配。?

资料来源:新加坡市区重建局(URA)等部门、伦敦中心、纽约市经济开发公司官网

编译:前滩综研专报和简报研究室、产业经济研究室主任钟伟,产业经济研究室副主任金颖婷,专报和简报研究室主任助理杨奕骋,学术秘书王鹏飞,产业分析师马怡暄

注:除特别标注外,其它图片均来自互联网

采编:陈萌萌

我们的团队人数

我们服务过多少企业

我们服务过多少家庭

我们设计了多少方案