- 手机:138 0000 0000

- 传真:+86-123-4567

- 全国服务热线:400-123-4567

随着城市不断聚集发展,在集约有限的城市空间内,土地资源变得越来越紧张,而随着城市产业转型升级,大量的高精尖产业可以适配创新的生产空间,“工业上楼”作为创新模式受到越来越多的关注。从产业发展的角度看,工业上楼从供给侧推动了土地与空间要素的改革,带动更广范围的产业领域供给侧改革,发挥改革的乘数效应,构建具有优势的产业生态圈。对于开发商来说,既需要掌握工业上楼的发展趋势,在合适的地方发展、引入合适的产业,也需要对建筑要求有详尽的认知,以便在物流、动力、层高、荷载、绿色节能等方面符合企业需求,同时也助力城市更新发展。

亿翰智库产城部门推出《工业上楼全解析:4个典型案例和3大产品策略》报告及线上讲座(讲座链接请见文末),从特征与实践、要素与机会、多维度思考三个角度,对工业上楼模式进行解读。本文摘自报告《工业上楼全解析》,为专题系列01——工业上楼的特征与实践。本周将陆续推出工业上楼系列02、03。

如需获得完整报告,欢迎添加下方微信联系我们。

01

工业上楼的特征与实践

工业上楼:空间利用的立体化趋势

简单来说,“工业上楼”就是将重量较轻、震动小的生产设备迁移至高层,实现立体式开发。该理念缘起于2012年,首先在深圳提出,深圳将新一代信息技术、人工智能等高端产业的研发生产环节搬进了摩天大楼。同处大湾区的东莞、佛山、广州甚至北方的青岛等城市纷纷效仿,并出台了一系列政策措施。

从目前市场普遍概念来说,工业上楼指高度超过24米、或者层级达到6层及以上的高层厂房(或称之为高层工业楼宇)。

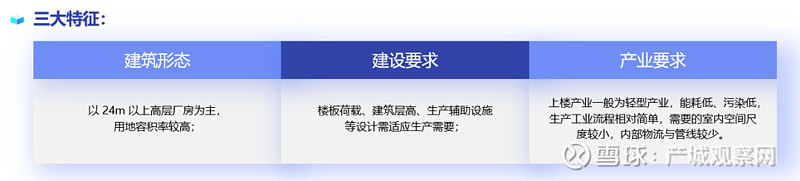

工业上楼在建筑形态、建设要求、产业要求方面有三大特征:

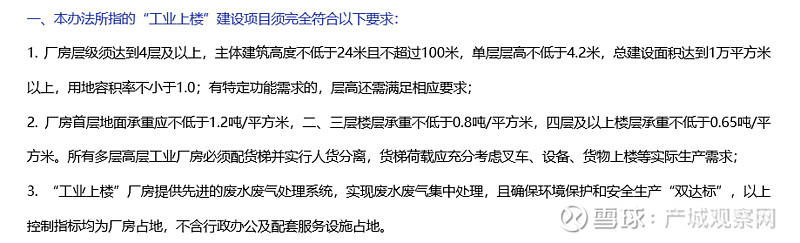

例如,地方政策《佛山市三水区乐平镇“工业上楼”扶持办法》对“工业上楼”产品给出的详细定义如下:

模式发展:香港的“工业大厦”、新加坡的“堆叠式厂房”、珠三角的两阶段实践

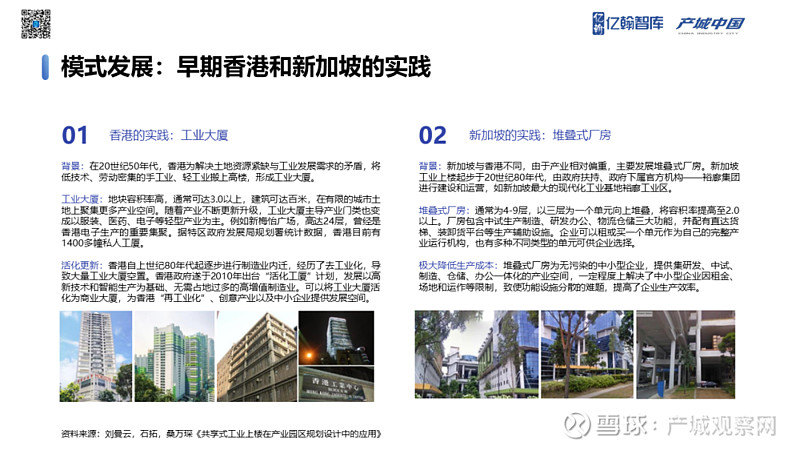

1.?早期香港和新加坡的实践

早期的工业上楼模式始于20世纪中后期香港和新加坡的实践,背景都是工业土地资源稀缺。

(1)香港的“工业大厦”模式。在20世纪50年代开始推广,将低技术、劳动密集的手工业、轻工业搬上高楼,工业大厦地块容积率高,通常可达3.0以上,建筑可达百米。此后,香港自上世纪80年代起逐步进行制造业内迁,经历了去工业化,导致大量工业大厦空置。香港政府遂于2010年出台“活化工厦”计划,发展以高新技术和智能生产为基础、无需占地过多的高增值制造业,可以将工业大厦活化为商业大厦。

(2)新加坡的“堆叠式厂房”模式。新加坡与香港不同,由于产业相对偏重,主要发展“堆叠式厂房”。新加坡工业上楼起步于20世纪80年代,由政府扶持、政府下属官方机构——裕廊集团进行建设和运营,如新加坡最大的现代化工业基地裕廊工业区。堆叠式厂房通常为4-9层,以三层为一个单元向上堆叠,将容积率提高至2.0以上。厂房包含中试生产制造、研发办公、物流仓储三大功能。堆叠式厂房为无污染的中小型企业,提供一体化的生产研发办公空间,有效地降低了生产成本。

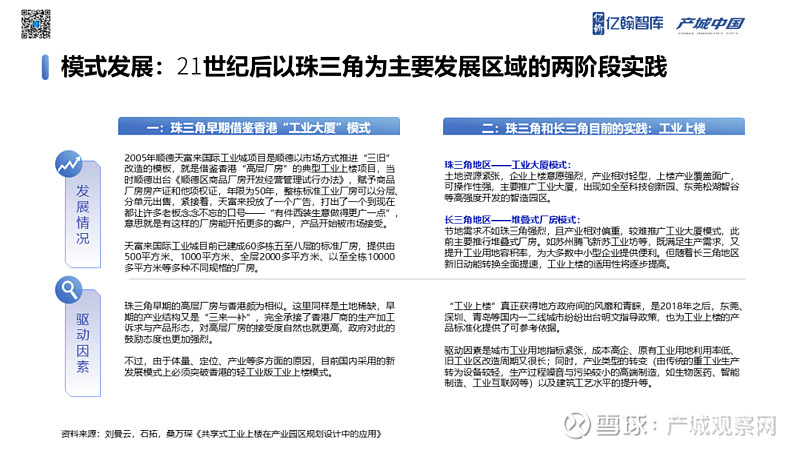

2. 21世纪后以珠三角为主要发展区域的两阶段实践

(1)珠三角早期借鉴香港“工业大厦”模式。2005年顺德天富来国际工业城项目是顺德以市场方式推进“三旧”改造的模板,就是借鉴香港“高层厂房”的典型工业上楼项目,当时顺德出台《顺德区商品厂房开发经营管理试行办法》,赋予商品厂房房产证和他项权证,年限为50年,整栋标准工业厂房可以分层、分单元出售,紧接着,天富来投放了一个广告,打出了一个到现在都让许多老板念念不忘的口号——“有件西装生意做得更广一点”,意思就是有这样的厂房能开拓更多的客户,产品开始被市场接受。珠三角早期的高层厂房与香港颇为相似。这里同样是土地稀缺,早期的产业结构又是“三来一补”,完全承接了香港厂商的生产加工诉求与产品形态,不过,由于体量、定位、产业等多方面的原因,目前国内采用的新发展模式上必须突破香港的轻工业版工业上楼模式。

(2)珠三角和长三角目前的实践。珠三角地区主要发展工业大厦模式,因为土地资源紧张,企业上楼意愿强烈,产业相对轻型,上楼产业覆盖面广,可操作性强,主要推广工业大厦,出现如全至科技创新园、东莞松湖智谷等高强度开发的智造园区。长三角地区此前的实践主要为堆叠式厂房模式。因为长三角地区节地需求不如珠三角强烈,且产业相对偏重,如苏州腾飞新苏工业坊等。但随着长三角地区新旧动能转换全面提速,工业上楼的适用性将逐步提高。

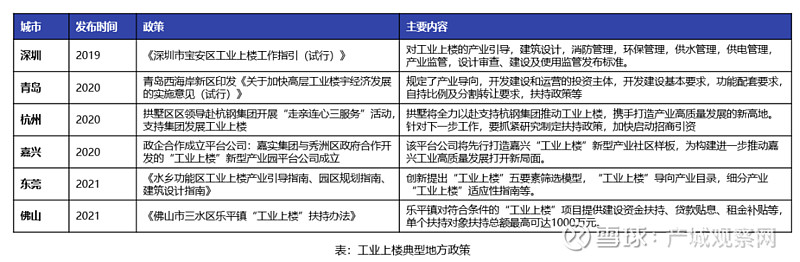

地方政府典型政策:2018年后受青睐,珠三角地区最关注

从政策层面上,工业上楼是一种市场倒逼催生产品,宝安区全至科技创新园工业上楼建设在2012年,而第一份工业上楼相关政策是2018年佛山市三水区出台的(2021已有新文件出台),产业园区基于自身发展需求探索自我更新转型模式。

目前,深圳、佛山、东莞、青岛等地的部分区市已出台明确政策支持,提供较大力度补贴,杭州、嘉兴等地则正在通过企业主体进行尝试和探索。例如嘉兴市通过政企合作成立平台公司,嘉实集团与秀洲区政府合作开发了一家“工业上楼”新型产业园平台公司,通过企业先行对模式进行试点。

(可打开图片放大查看)

工业上楼的典型案例

- 经典案例 -

1.?全至科技创新园:城市更新推动的国内第一个工业上楼项目

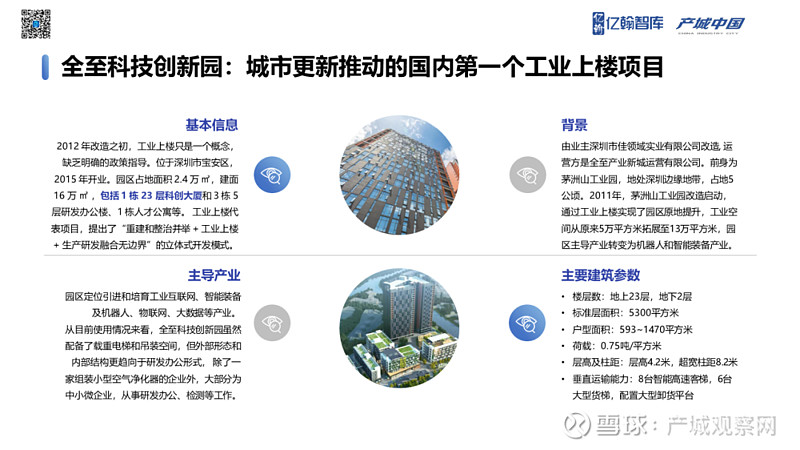

全至科技创新园于2012年左右启动改造。2012 年改造之初,工业上楼只是一个概念,缺乏明确的政策指导。项目位于深圳市宝安区,2015 年开业。园区占地面积 2.4 万㎡,建面 16 万㎡ ,包括 1 栋 23 层科创大厦和 3 栋 5 层研发办公楼、1 栋人才公寓等。

项目由业主深圳市佳领域实业有限公司改造, 运营方是全至产业新城运营有限公司。前身为茅洲山工业园,地处深圳边缘地带,占地5公顷。通过工业上楼实现了园区原地提升,工业空间从原来5万平方米拓展至13万平方米,园区主导产业转变为机器人和智能装备产业。

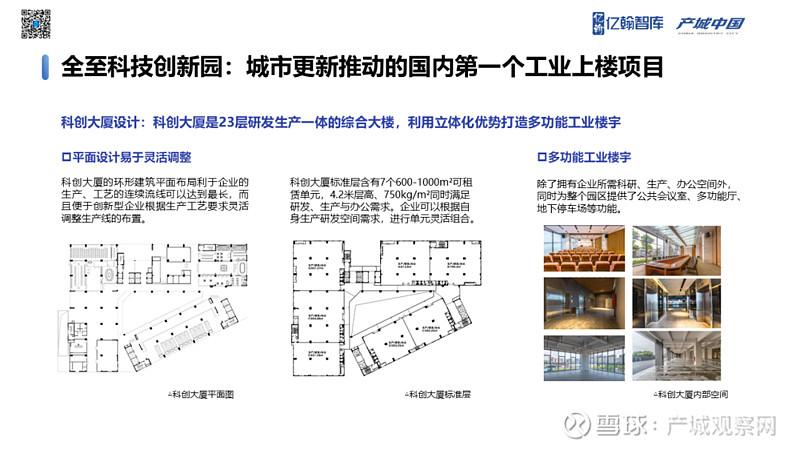

园内的科创大厦是23层研发生产一体的综合大楼,除了拥有企业所需科研、生产、办公空间外,同时为整个园区提供了公共会议室、多功能厅、地下停车场等功能。

从目前使用情况来看,全至科技创新园虽然配备了载重电梯和吊装空间,但外部形态和内部结构更趋向于研发办公形式,园内大部分为中小微企业,从事研发办公、检测等工作。

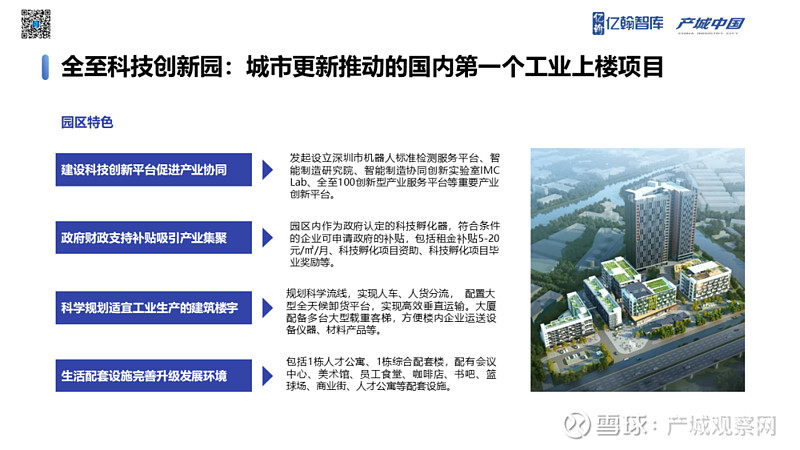

从全至科技创新园的园区配套上,可以看出“生产、生活、生态平衡”的理念。配套包括1栋人才公寓、1栋综合配套楼,配有会议中心、美术馆、员工食堂、咖啡店、书吧、篮球场、商业街、人才公寓等配套设施。

2. 东莞松湖智谷:以产品设计前瞻性作为卖点

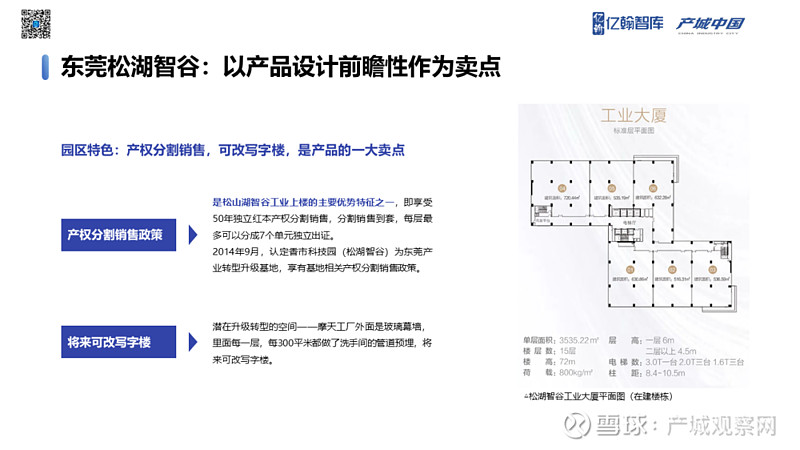

松湖智谷产业园,由产业地产运营商信鸿集团投资建设。是东莞市寮步镇香市科技产业园的核心组成部分,位于松山湖高新区。项目建设总规划面积达1500亩,总投资约159亿元,分三期、预计历时八年,打造成180万㎡产城人融合的生态智造新城,建成后将形成1800家高新科技企业聚集生态圈。松湖智谷目前正在建设的是一期部分,一期开发面积为245亩,总建筑面积70万㎡,其中A-D区已建成。已建成的工业大厦包括10层、11层等规格。

松湖智谷的产品设计前瞻性——也是项目最大的优势——体现在以下几点:

(1)配备吊装平台:企业要上楼,设备需先上楼。重型设备上楼在过去一直是个难题,但随着建筑技术的进步,已经可以实现重型设备的吊装上楼。12层及以下的低区可以全部预留设备吊装窗口,由可开合的围栏进行封闭,需要时打开使用即可。配备吊装平台,让更多企业可以上楼,使得客户数量扩容。

(2)将来可改写字楼:工业大厦成为潜在升级转型空间。工业大厦外立面是玻璃幕墙设计,里面每一层,每300平米都做了洗手间的管道预埋,通过这些准备,大厦将来可改为写字楼。因此出于未来增值的考虑,企业愿意购置园区厂房产权。

(3)产权分割销售政策:工业大厦的空间可以50年产权分割销售,分割销售到套,每层最多可以分成7个单元独立出证。2014年9月,香市科技园(松湖智谷)或认定为东莞产业转型升级基地,因而享有基地相关产权分割销售政策。这一政策有利于减少中小企业在成长期的资金投入。

和全至科技创新园一样,松湖智谷的园区也提供良好的环境配套,尤其是良好的生态环境。2016年,香市科技产业园(松湖智谷)市政基础设施建设PPP项目,由岭南园林中标,项目预算金额5.1亿元,通过PPP模式在园区内打造2公里滨水长廊景观带、3大市政公园、绿化总面积达到16万㎡。

-创新案例-

3. 联东U谷青岛夏庄智造园:山东省首家高层工业楼宇项目

联东U谷开发的青岛夏庄智造园是山东省首家高层工业楼宇项目,位于青岛城阳区。规划总建筑面积约15万平方米,于2020年下旬开园。园区内独栋户型5层,分层户型8层。(从上面的这几个项目可以看出,珠三角的全至科技创新园、松湖智谷明显偏向“工业大厦”模式,楼层数偏高,而青岛的联东项目则偏向“堆叠式厂房”模式,楼层数偏低。)

该项目是在政府政策鼓励下推出的创新产品,2018年,所在的城阳区就出台了《加快高层工业楼宇经济发展的实施意见》,对工业上楼项目给出了较大力度的扶持政策。

夏庄智造园可以部分分割出售,550-7670㎡空间,可独栋或双拼出售,50年产权。

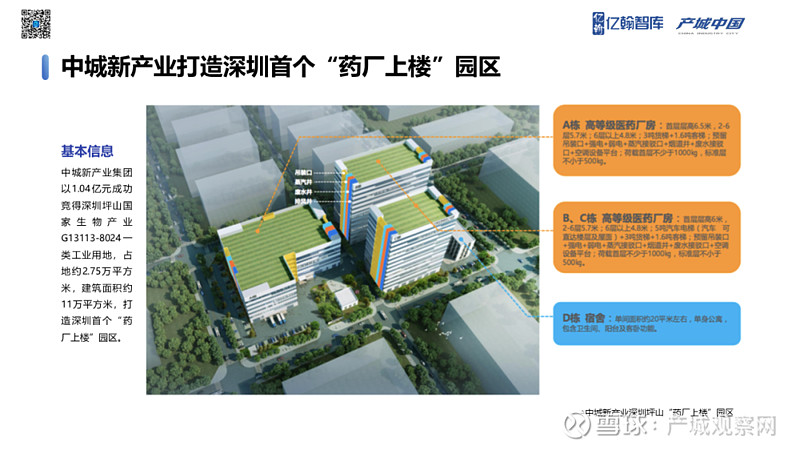

4. 中城新产业打造深圳首个“药厂上楼”园区

2020年12月,中城新产业集团以1.04亿元成功竞得深圳坪山国家生物产业G13113-8024一类工业用地,占地约2.75万平方米,建筑面积约11万平方米,打造深圳首个“药厂上楼”园区。

药厂上楼对项目的环保设施要求非常高,由于工业大厦要求项目为清洁生产,排放的废水、废气无污染或者轻污染且处理后达标排放,因此医药等废水排放量大且难于处理的项目属于难度较高的上楼项目。作为正在打造的深圳首个“药厂上楼”项目,该园区在环保方面的配备和措施值得研究学习。从平面图来看,该园区内共有3栋高等级医药厂房,每栋楼都配备了吊装口、蒸汽井、废水井、排风井等设施。

经验总结:

1. 特殊的卖点如产权可分割出售等是重要吸引点

松湖智谷、联东U谷青岛项目(部分)均可分割出售,这是吸引中小企业客户的重要亮点,产权可按层、按幢等方式分割转让,空间周转灵活,有利于减少中小企业在成长期的资金投入,企业可根据自身能力租入或购入厂房,同时厂房可抵押贷款和转售,便于企业资金周转和置换更大生产空间。从产业孵化培育的角度看,可分割出让灵活租赁,有利于大型地产运营商作为龙头整体推进,支撑中小企业孵化。此外,松湖智谷的还有一大优势在于将来可改写字楼,因此出于未来增值的考虑,企业愿意购置园区厂房产权。

2. 向政府争取激励政策

向政府争取对入驻企业、投资企业、运营机构等的奖励和补贴,吸引更多企业入驻,特别是对上楼意愿不强的企业,奖补政策是一剂激励的良方。

3. 建筑指标需符合企业生产和城市规划要求

工业上楼有特殊的建筑要求,在设计厂房时,对在物流、动力、层高、荷载、绿色节能等方面符合不同产业企业的需求,同时也满足城市的更新发展和规划要求。

4. 项目发展最终取决于适配企业数量与产业能级

地方政府政策鼓励工业上楼产品的打造,但这类产品的市场存活情况,最终还是取决于适配企业数量与产业能级;尤其近年工改工项目越来越多,厂房的高度不断提高,改造升级后的高层厂房大部分办公化,这一现象也是一个需要思考的问题。

亿翰智库产城部门推出《工业上楼全解析:4个典型案例和3大产品策略》报告,对工业上楼模式进行解读。报告共分为三篇,02篇(要素与机会)、03篇(多维度思考)将陆续发布,敬请关注。

如需获得完整报告,

欢迎添加微信联系我们:

查看“工业上楼全解析”线上讲座,

请扫描下图二维码:

- END-

德必文创 园区轻资产运营第二股IPO通过

产城未来:国企做资产,民企做服务

愿赌服输,我们能从华夏幸福学到哪些教训?

产业化布局下的“金地新模式”

恒大造车、华夏造城,背后是一个体系的无奈

锦和商业IPO通过,首家产业地产轻资产运营商正式上市

2020中国标杆产城运营商综合实力TOP50研究报告

凯德的国内最大单,给了产业地产

碧桂园产城给我们留下了哪些遗产?

产业勾地的算账逻辑

更多深度好文

关注产城观察网公众号

我们的团队人数

我们服务过多少企业

我们服务过多少家庭

我们设计了多少方案